清晨通勤挤地铁,肩颈僵得抬不起来;办公室久坐到下午,胸口像被“卡”着,手脚冰凉,脸色发暗;夜里刷手机到很晚,第二天起床嘴里发苦、舌头发紫发暗、牙龈偶有出血……很多人把这些不舒服归结为“上火”或“劳累”。在中医视角,这些表现常被概括为“气滞血瘀”——气行不畅、血行受阻。有人因此担心:这会不会跟“血栓”沾边?答案并不简单:两者不是等号,但在某些情况下可能“同路”。如何科学看待,才是关键。

一、“堵”的比喻:中医的“气机”与现代医学的“血流”

中医讲“气为血帅,血为气母”,气行则血行;一旦气机不畅,血就容易“瘀阻”。现代医学里,血液循环受交感神经紧张、微循环障碍、血管内皮功能失衡等影响。长期久坐、精神压力高、熬夜、缺乏运动,会让肌肉泵乏力、血液回流慢,外加体液黏稠度上升、炎性介质增多,便出现“沉、紧、冷、紫”的体感——这与中医描述的“滞、瘀”在体验层面是能对齐的。可以理解为:中医用“气滞血瘀”概括了一个“流动不畅”的人体状态,现代医学则用可测指标(心率变异性、血脂、血压、内皮功能等)来刻画它。

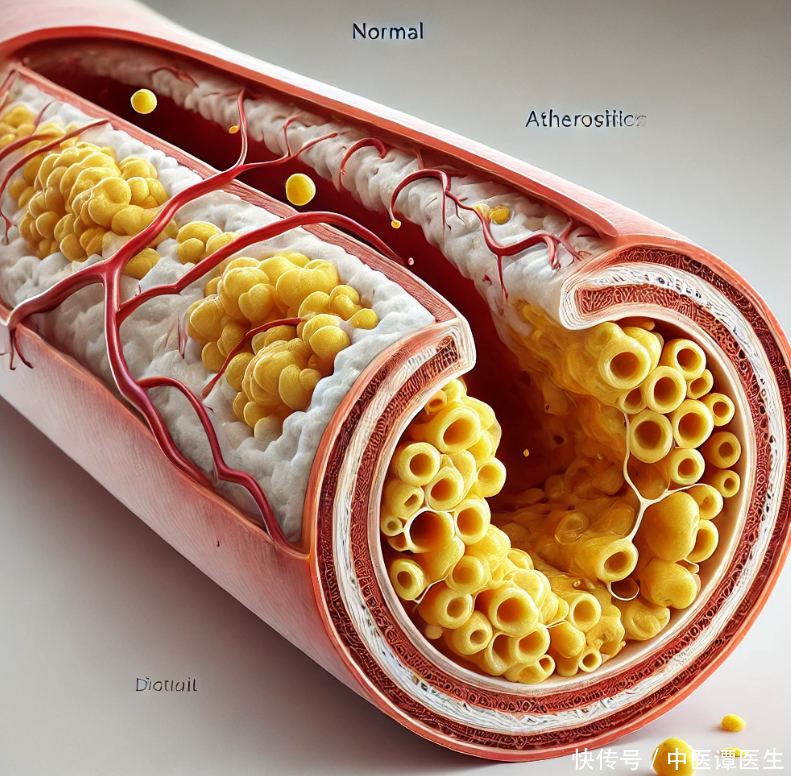

二、“血瘀≠血栓”,但可能有“桥”

“血栓”是血管内形成血块的明确病理事件,常与维尔乔三要素有关:血流缓慢、血管壁受损、血液高凝。而“气滞血瘀”更像是功能性、系统性的“流动不佳”。二者不等同盈通配资,但下列情境会让它们出现“交集”:长期久坐不动(长途飞行、久坐办公)、肥胖或腰围增加、吸烟与大量饮酒、口服含雌激素的激素制剂、妊娠与产后、手术后与长期卧床、恶性肿瘤治疗中、未控制的高血压/糖脂异常/糖尿病、脱水与极端熬夜。若“滞”的生活方式与上述危险因素叠加,血液“更稠、更慢、更易黏”的环境就容易出现,离血栓的“门槛”也更近。

三、生活里的“小信号”与需要警惕的“急信号”

从自我感受出发,“气滞血瘀”多表现为紧、胀、沉、冷、刺样不适,活动或热敷后可缓解,常随情绪与作息波动。但以下“突发、单侧、持续加重”的现象,属于需要尽快就医评估的“急信号”:

单侧小腿或大腿突然肿胀、发热、疼痛,走动加剧;

突发胸痛、气促、咳嗽带血或呼吸困难;盈通配资

突然一侧肢体无力/麻木、口角歪斜、言语含糊、剧烈头痛。

这些更多指向可能的血栓或卒中事件,应即时到医院急诊处理。平时的“堵”,一旦伴随“突发+单侧+加重”,就不再是“慢慢调”的范围。

四、把“通”做在日常:三个可落地的动作

1)60–60–60法则:每坐60分钟,就站起60秒,走60步或踝泵运动60次;会议中可用“脚尖—脚跟交替提拉”替代。

2)一杯水的节律:早起、午后、运动后与睡前1小时各补一小杯温水(睡前勿多,以免夜间频尿);脱水会让“黏—慢”更明显。

3)一段“松—展”:早晚各5–8分钟,做胸廓开合、颈肩环绕、髋屈伸与小腿腓肠肌拉伸;“开胸—摆臂—踝泵”是最低成本的“活血操”。

五、中医调护的温和介入:疏气以行血

在专业人士指导下,可参考以下家用调护:穴位自护:太冲(足背一二跖骨间隙)以疏肝理气、内关(腕横纹上两横指,掌长肌与桡侧腕屈肌腱间)以宽胸安神、血海(髌底内上方)以活血化瘀。每穴按揉1–2分钟,以酸胀为度。温热助通:40℃左右温水泡脚15–20分钟,配合缓慢深呼吸与踝泵;皮肤破损、糖尿病足或严重动脉病变者需事先评估。

艾灸与热敷:气海、关元、足三里等处以隔物灸或热敷10–15分钟,重在“温通而不灼伤”。孕期、发热、皮肤病灶处避免。用药提醒:中医有活血化瘀类方药,但与现代抗凝/抗血小板药物可能相互作用;切勿自行叠加,应由医生辨证、评估风险后使用。

“气滞血瘀”不是一个吓人的标签,而是身体对你发出的“请让一让、别堵我”的温柔提醒。理解它、尊重它,用日常的“通与宁”去回应;同时识别真正需要急诊的“急信号”,把风险关口前移。中医的整体观与现代医学的指标化管理,并不矛盾——前者教我们顺势而为,后者帮我们精准落地。把两者握在一起,你会发现:身体的“路”越走越顺盈通配资,心也就越走越稳。

宝尚配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。